2025年上半年,中国酒类进出口市场出现了一个耐人寻味的现象:进口额下降13.6%,而出口额却增长了21.46%。表面看,这是国产酒企国际化的利好信号,但仔细拆解数据后会发现开源策略,出口增量背后伴随的是“回流”现象的加剧。

大量以出口名义发出的白酒,最终又通过进口形式回到国内市场,这让外界不得不追问:中国酒类国际化究竟是实质性突破,还是结构性套利?

全球化环境下的双向博弈

全球酒类贸易的环境正在快速变化。关税政策、消费升级以及地缘政治博弈共同重塑了国际市场格局。以澳洲葡萄酒为例,随着关税调整和反倾销措施变化,其在中国市场的份额波动明显;日韩市场对白酒的兴趣在提升,但整体规模有限;东南亚市场增长迅速,却更多集中在华人消费群体中。对国内酒企而言,国际化的逻辑从最初的“试探性布局”逐渐转向“规模出海”,但路径依赖问题依旧存在,港澳和东南亚成为出口主要阵地,而欧美、中东等高潜力市场的渗透依然不足。

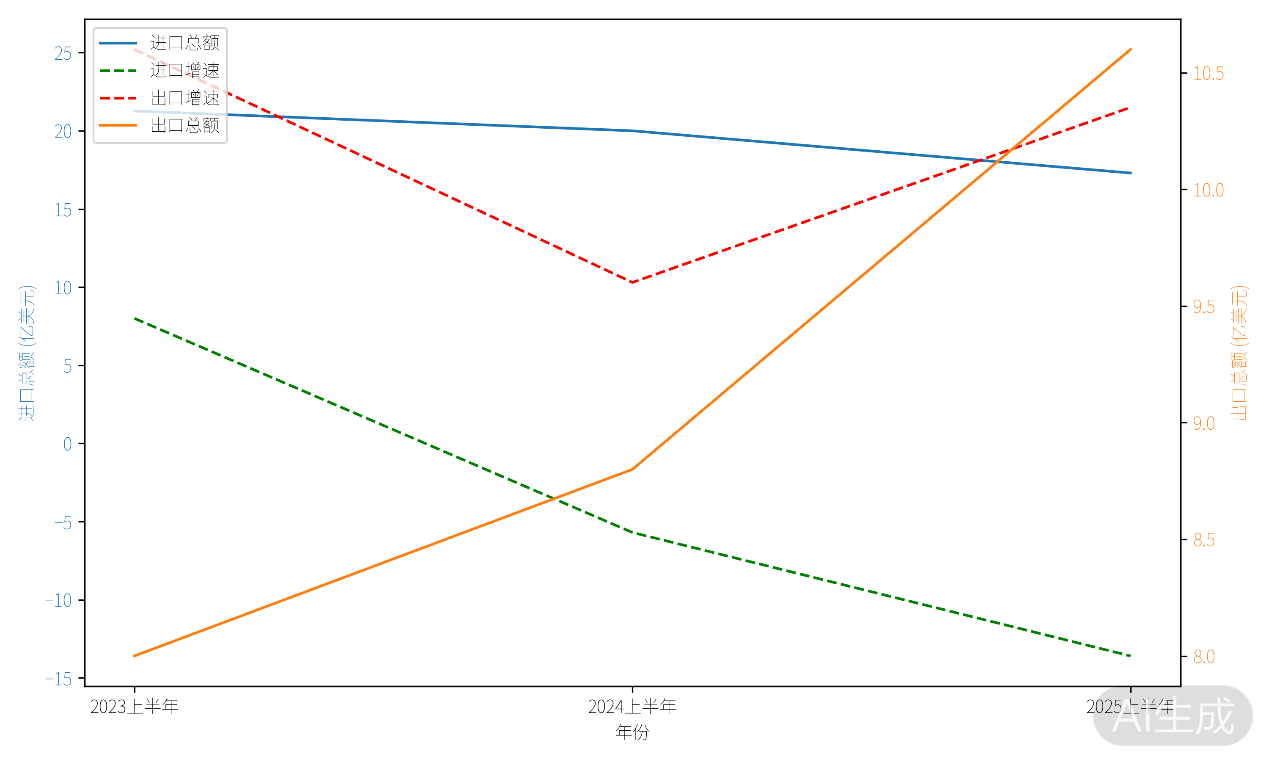

从数据看,进出口的双向走势反映出国内消费与国际化战略的微妙变化。进口总额17.3亿美元,同比下降13.6%;出口总额10.59亿美元,同比增长21.46%。进口下降的背后,是国产高端酒在商务宴请和社交场景中的替代效应逐步强化,而出口增长则得益于白酒国际化提速和啤酒品类的差异化竞争。但这种增长结构是否健康,值得深入剖析。

出口高增的量质之辨开源策略

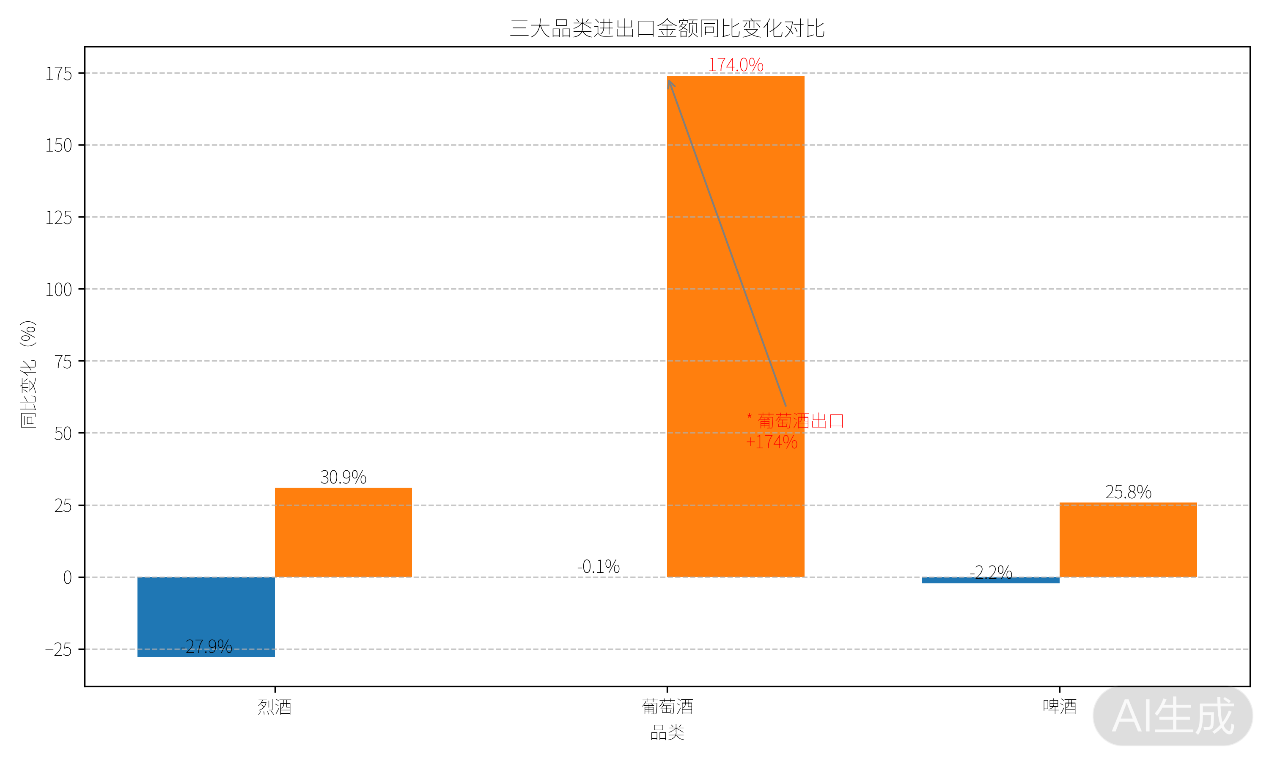

白酒出口无疑是上半年最大的亮点。数据显示,出口额达到5.29亿美元,同比增长30.9%,出口量为830.57万升,同比增长7.4%,出口均价提升至63.7美元/升。

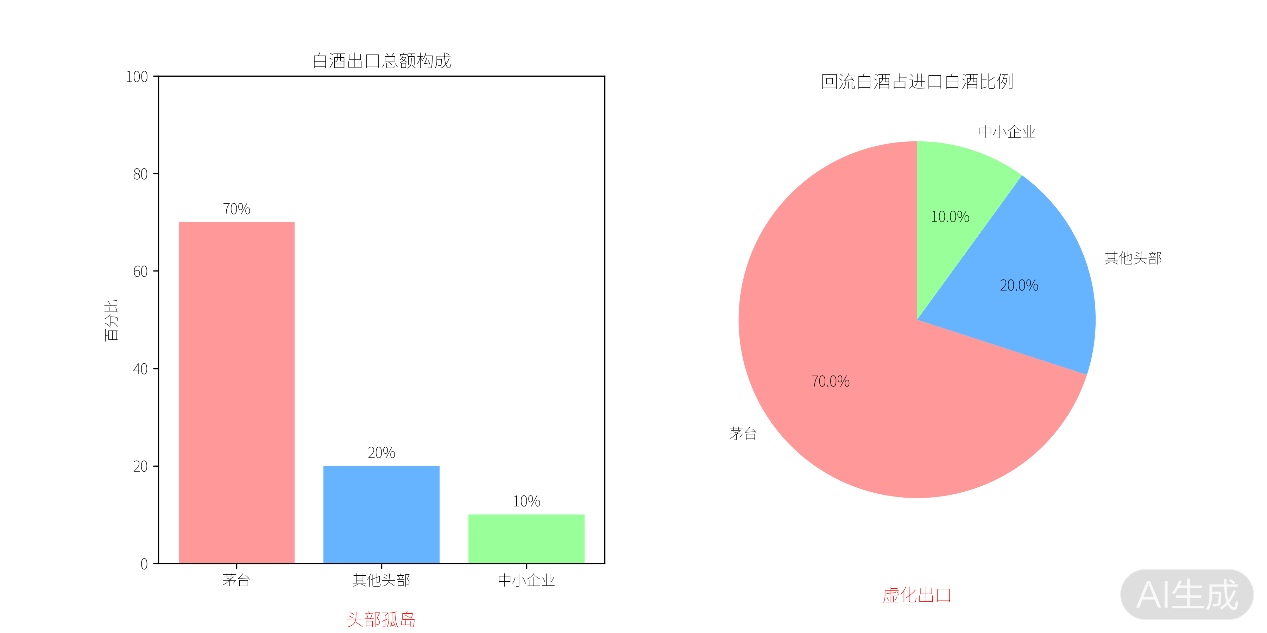

表面上看,这是一幅白酒加速出海的乐观图景,但如果深入分析,会发现增长主要由茅台、五粮液等头部企业驱动,茅台一家贡献了行业出口额的70%左右,贵州省的白酒出口中茅台占比更是超过九成。中小企业在国际化上几乎没有存在感,行业格局的高度集中带来一定隐忧。

啤酒出口同样保持高增速。上半年出口额2.8亿美元,同比增长25.8%,出口量4亿升,同比增长23.8%。中国台湾和缅甸市场贡献明显,尤其5月份单月出口量达到7.8万千升,同比大增52.9%,创下年内新高。

这背后是国产啤酒在性价比上的优势,以及部分品牌在东南亚市场的渠道下沉。而国产葡萄酒的出口则呈现爆发式增长,出口额同比提升174%,出口量提升176%,主要集中在东南亚及欧美华人市场。这一趋势显示国产葡萄酒在风味适配性和价格竞争力上的改善,但整体规模仍小,对行业影响有限。

回流现象:国际化路径的结构性漏洞开源策略

然而,出口增长的另一面,是回流现象的加剧。数据显示,上半年累计进口白酒金额2.1亿美元,同比增幅63.4%,其中回流白酒占比超过90%。6月单月回流白酒数量达到21万升,同比增长263.9%,金额达到3911万美元,同比增长294.6%。

这种现象的形成,与出口退税和进口税率之间的差价密切相关。白酒出口可享受近30%的退税优惠,即便后续进口需缴纳40%左右的综合税费,企业依然有利润空间。一些酒企通过出口获退税,再以进口方式回流国内,实现利润最大化。

渠道结构的缺陷也是回流的诱因之一。多数酒企海外合作伙伴以批发商为主,缺乏终端推广和品牌建设能力。部分产品甚至只是“出关”后滞留在保税区,未真正进入海外市场流通。这种“未出国门的出口”虚化了国际化成果,让看似亮眼的出口数据缺乏真实消费支撑。

回流现象反映了白酒国际化的结构性问题:量的增长与质的提升并未同步。虽然白酒已出口至95个国家和地区,但35%的出口额集中在港澳,真正触达海外主流市场的比例有限。行业内部也存在明显失衡,中小酒企几乎停滞,国际化更多是头部企业的独角戏。这种“头部孤岛”现象,如果不加以调整,未来国际化的可持续性将面临挑战。

与出口的高增速相比,进口市场呈现疲软状态。上半年进口酒总额17.3亿美元,同比下降13.6%,进口总量3.6亿升,同比下降2.5%。进口葡萄酒受到澳洲市场波动影响出现急剧下滑,进口啤酒则在精酿啤酒兴起的背景下量增额减,均价下降4.7%。唯一表现亮眼的是进口烈酒,数量增长10.3%,但金额下降27.9%,其中大部分是回流白酒贡献的虚增。

进口疲软与国产替代的共生格局

国产酒的崛起正在对进口形成明显替代。高端消费回归本土品牌已成为趋势,商务宴请和礼品消费中国产白酒的占比持续提升,国产葡萄酒和精酿啤酒也在抢占原本属于进口产品的市场份额。这种“内循环强化、外循环虚化”的格局,为国产酒带来了市场空间,同时也暴露出国际化进程的短板。

未来中国酒类国际化能否实现质的突破,需要在多个层面重构思路。政策上,出口退税与进口税制的优化刻不容缓,需要在鼓励国际化与防范套利之间找到平衡。企业层面,应减少对港澳和东南亚市场的依赖,向中东、非洲等新兴市场拓展,同时重视海外终端建设,通过体验店、本土化营销建立稳定的消费群体。

产业协同同样重要。头部企业的探索可以带动行业整体向外输出,但如果中小企业长期缺席,国际化成果将难以全面扩散。未来可以通过抱团出海、共享渠道资源的方式,提升中小酒企的国际竞争力。同时,需要以文化输出为核心,从单纯的“酒精饮料”转向“生活方式”的传播,让海外消费者不仅知道中国白酒的存在,更能理解它背后的文化与价值。

当出口增速、进口下滑、回流加剧共同构成2025年中国酒类国际化的现实图景时,行业需要思考的,不只是如何扩大出口规模,而是如何真正走入海外消费者的日常生活。从规模冲量到品牌渗透,从区域集中到多元布局,从套利逻辑到消费逻辑,这或许才是下一阶段国际化的真正考题。对于白酒而言,被喝出去,比卖出去更重要。

聚牛策略提示:文章来自网络,不代表本站观点。